Erforschung des Dorfes Poratz per Fahrrad (Ziel: Annette Bethge)

Wir haben ein Panoramazimmer im Wenzelhof, nach Süden und Westen. Die Sonne scheint vom wolkenlosen Himmel schon zum Aufwachen seitlich ins Zimmer und wärmt. Heute geht es nach Poratz, etwa 13 km entfernt, zweimal pro Woche ein Bus, 24 Häuser. Das Ziel stammt von Annette Bethge, sie hat bis 1990 mit ihrem damaligen Partner und ihren Kindern viel Zeit hier verbracht. Zum Wandern ist es zu weit, da bleibt nur das Fahrrad. Da die Verleiher erst im April beginnen, leiht uns das Hotel zwei Räder. Wir holen Texte und Fotos der letzten Tage für den Blog nach, das zieht sich etwas. Wir kaufen ein und besuchen das Infozentrum des Unesco-Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin. So kommen wir erst um halb eins los. Der erste Teil bis vor Parlow ist asphaltiert, das Licht scheint schön durch den unbelaubten Wald, der unten mit Heide bewachsen ist. Ich baue einen kleinen Schlenker über einen Waldweg zu einem Beobachtungsturm im Moor ein. Das beschert uns im Wald zunächst wunderbare Sichten auf große und kleine Eisflächen, dann geht die Landschaft ins offene Moor über. Jetzt ist der Weg sandig und tief durchackert.

dann geht die Landschaft ins offene Moor über. Jetzt ist der Weg sandig und tief durchackert. Wir müssen längere Strecken schieben. Wenn es jetzt nicht gefroren wäre, wäre der Weg so matschig, dass wir ihn nicht benutzen könnten.

Wir müssen längere Strecken schieben. Wenn es jetzt nicht gefroren wäre, wäre der Weg so matschig, dass wir ihn nicht benutzen könnten. Ab Parlow

Ab Parlow ist die Straße Kopfstein (die runden Endmoränensteine von hier, nicht unsere Würfel), Fahrradfahren geht nur am Rand, und danach Sand. Gegen halb drei sind wir in Poratz und forschen zwei Stunden. Zunächst ist alles menschenleer. Alle Häuschen sind einstöckig,

ist die Straße Kopfstein (die runden Endmoränensteine von hier, nicht unsere Würfel), Fahrradfahren geht nur am Rand, und danach Sand. Gegen halb drei sind wir in Poratz und forschen zwei Stunden. Zunächst ist alles menschenleer. Alle Häuschen sind einstöckig, die meisten sind Fachwerk mit Natursteinbasis und stehen unter Denkmalschutz. Etliche davon sind restauriert, es gibt einige Scheunen und Schuppen.

die meisten sind Fachwerk mit Natursteinbasis und stehen unter Denkmalschutz. Etliche davon sind restauriert, es gibt einige Scheunen und Schuppen. Ein etwas unpassendes Holzhaus ist am Ortsende dazugekommen, ein anderes ist von Grund auf als Fachwerkhaus mit Betonkeller neu gebaut. Die Dorfstraße ist Kopfsteinpflaster,

Ein etwas unpassendes Holzhaus ist am Ortsende dazugekommen, ein anderes ist von Grund auf als Fachwerkhaus mit Betonkeller neu gebaut. Die Dorfstraße ist Kopfsteinpflaster, daneben ein teilweise bepflanzter Grasstreifen vor den Häusern. Früher waren die Bewohner Waldarbeiter, die Landwirtschaft nebenher betrieben haben. Heute ist Poratz einerseits Alterssitz noch lebender Ureinwohner, andererseits sind es vorzugsweise Jäger und Architekten aus dem Umland und auch aus dem Westen, die die Häuser zeitweilig, am Wochenende oder in den Ferien nutzen. Einige haben Ferienwohnungen eingerichtet. Wir begegnen einem jungen Paar, das im Haus der Eltern Ferien macht. Sie können uns nichts zur Vergangenheit sagen, aber doch alte Leute im Ort benennen. Wir sprechen einen älteren Herrn, erkennbar ein Dorfbewohner, an. Er nennt uns Inge und Paul Lange im Haus 14,

daneben ein teilweise bepflanzter Grasstreifen vor den Häusern. Früher waren die Bewohner Waldarbeiter, die Landwirtschaft nebenher betrieben haben. Heute ist Poratz einerseits Alterssitz noch lebender Ureinwohner, andererseits sind es vorzugsweise Jäger und Architekten aus dem Umland und auch aus dem Westen, die die Häuser zeitweilig, am Wochenende oder in den Ferien nutzen. Einige haben Ferienwohnungen eingerichtet. Wir begegnen einem jungen Paar, das im Haus der Eltern Ferien macht. Sie können uns nichts zur Vergangenheit sagen, aber doch alte Leute im Ort benennen. Wir sprechen einen älteren Herrn, erkennbar ein Dorfbewohner, an. Er nennt uns Inge und Paul Lange im Haus 14, beide um die 80 Jahre alt. Frau Lange schaut gerade zur Tür heraus. Marlis spricht mit ihr, sie erkennt sich sichtlich überrascht auf einem der Fotos, die Annette uns mitgegeben hat, wieder. Sie berichten, dass ihre Nachbarn, das Ehepaar Hintze, beide längst gestorben sind. Inzwischen wird am Haus 13,

beide um die 80 Jahre alt. Frau Lange schaut gerade zur Tür heraus. Marlis spricht mit ihr, sie erkennt sich sichtlich überrascht auf einem der Fotos, die Annette uns mitgegeben hat, wieder. Sie berichten, dass ihre Nachbarn, das Ehepaar Hintze, beide längst gestorben sind. Inzwischen wird am Haus 13, Herzberg, geklingelt, und Wolfgang Herzberg, der Bruder von Annettes damaligem Partner, öffnet. Ich spreche mit ihm. Er erzählt, dass Frau Fubel, mit der Annette bis zu ihrem Tod oft gesprochen hat, in der rechten Haushälfte gewohnt hat. Bezüglich älterer Zusammenhänge im Dorf verweist er auf ein Heft, das er verfasst hat, aber jetzt vergriffen ist: Erlebnisse und Doftgeschichten aus Poratz; keiner unserer Gesprächspartner hat noch ein Exemplar. Wir sollen die Tourist-Info in Temmen-Ringenwalde ansprechen. Den Walnussbaum, den Annette damals gepflanzt hat, gibt es nicht mehr, er hat wohl nicht lange überlebt. Die alte Kastanie auf ihrem Foto steht noch vor dem Haus, aktuell ohne Laub. Auf dem kleinen Friedhof finden wir die Grabsteine des Ehepaars Hintze und von Frau Fubel.

Herzberg, geklingelt, und Wolfgang Herzberg, der Bruder von Annettes damaligem Partner, öffnet. Ich spreche mit ihm. Er erzählt, dass Frau Fubel, mit der Annette bis zu ihrem Tod oft gesprochen hat, in der rechten Haushälfte gewohnt hat. Bezüglich älterer Zusammenhänge im Dorf verweist er auf ein Heft, das er verfasst hat, aber jetzt vergriffen ist: Erlebnisse und Doftgeschichten aus Poratz; keiner unserer Gesprächspartner hat noch ein Exemplar. Wir sollen die Tourist-Info in Temmen-Ringenwalde ansprechen. Den Walnussbaum, den Annette damals gepflanzt hat, gibt es nicht mehr, er hat wohl nicht lange überlebt. Die alte Kastanie auf ihrem Foto steht noch vor dem Haus, aktuell ohne Laub. Auf dem kleinen Friedhof finden wir die Grabsteine des Ehepaars Hintze und von Frau Fubel. Wir schauen uns den Rest des Dorfes an. Das ganze ist schon sehr interessant, so eine Dorfstruktur haben wir beide in unserem Leben noch nicht bewußt wahrgenommen. Auf dem Rückweg umrunden wir auf Sandwegen

Wir schauen uns den Rest des Dorfes an. Das ganze ist schon sehr interessant, so eine Dorfstruktur haben wir beide in unserem Leben noch nicht bewußt wahrgenommen. Auf dem Rückweg umrunden wir auf Sandwegen durch die sehr wellige Landschaft

durch die sehr wellige Landschaft den Briesensee, den Ausflugssee von Poratz, und können an einer Stelle ans Ufer vordringen

den Briesensee, den Ausflugssee von Poratz, und können an einer Stelle ans Ufer vordringen und Fotos im Sonnenuntergang machen. Noch rechtzeitig vor der Dunkelheit erreichen wir die Asphaltstraße bei Glambeck und schauen noch kurz in den ehemaligen Taubenturm hinein,

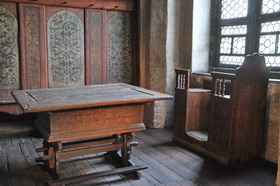

und Fotos im Sonnenuntergang machen. Noch rechtzeitig vor der Dunkelheit erreichen wir die Asphaltstraße bei Glambeck und schauen noch kurz in den ehemaligen Taubenturm hinein, der jetzt eine kleine Ausstellung über Friedrich Wilhelm von Redern (1802-1883) beherbergt. Als wir in Joachimsthal ankommen, ist es dunkel. Marlis ist von dem vielen Sand, den Hügeln und dem Kopfsteinpflaster ziemlich platt und stellt in Frage, ob das Fahrrad ein geeignetes Fortbewegungsmittel in unserem Reisejahr ist. Vielleicht geht unser Tandem eher, da ist aber der Aufwand des Mitnehmens und des Gepäcktransports abzuwägen. Wandern hat sich jedenfalls schon bewährt.

der jetzt eine kleine Ausstellung über Friedrich Wilhelm von Redern (1802-1883) beherbergt. Als wir in Joachimsthal ankommen, ist es dunkel. Marlis ist von dem vielen Sand, den Hügeln und dem Kopfsteinpflaster ziemlich platt und stellt in Frage, ob das Fahrrad ein geeignetes Fortbewegungsmittel in unserem Reisejahr ist. Vielleicht geht unser Tandem eher, da ist aber der Aufwand des Mitnehmens und des Gepäcktransports abzuwägen. Wandern hat sich jedenfalls schon bewährt.