Greifswald: Rundfahrt. Fahrradtour nach Klein-Zastrow (Ziel: Brigitte Adler). Weiterfahrt nach Sassnitz mit Rundgang

Mit Blick auf den alten Hafen an der Ryck mit Holzbooten wachen wir auf, passend zu den heutigen Vorhaben mit fast blauem Himmel. Im Wintergarten des gut renovierten Speicherhauses frühstücken wir bestens mit übersichtlichem, aber genau richtig bestücktem Buffet und netter Bedienung, so dass wir den Ort zum Veröffentlichen der taz-Texte nutzen. Wir laufen mit unserem Gepäck am Hafen entlang, die kleine Drehbrücke

wachen wir auf, passend zu den heutigen Vorhaben mit fast blauem Himmel. Im Wintergarten des gut renovierten Speicherhauses frühstücken wir bestens mit übersichtlichem, aber genau richtig bestücktem Buffet und netter Bedienung, so dass wir den Ort zum Veröffentlichen der taz-Texte nutzen. Wir laufen mit unserem Gepäck am Hafen entlang, die kleine Drehbrücke führt uns sogar ihre Funktion vor, als wir in den Stadtkern abbiegen. Das Ortsbild ist gemischt aus meist renovierter Altbausubstanz, oft sogar schöne Backsteingotik, und einigermaßen angepasster DDR-Plattenbauarchitektur

führt uns sogar ihre Funktion vor, als wir in den Stadtkern abbiegen. Das Ortsbild ist gemischt aus meist renovierter Altbausubstanz, oft sogar schöne Backsteingotik, und einigermaßen angepasster DDR-Plattenbauarchitektur mit norddeutscher Backsteindekoration, die wir schon in Rostock und Wismar gesehen haben. Einmalig ist der große quadratische Marktplatz der Hansestadt,

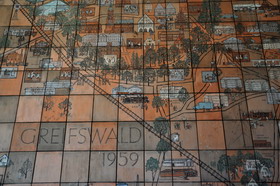

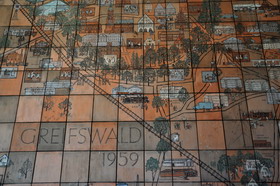

mit norddeutscher Backsteindekoration, die wir schon in Rostock und Wismar gesehen haben. Einmalig ist der große quadratische Marktplatz der Hansestadt, eingerahmt von sehenswerten, gut zusammenpassenden Gebäuden aus verschiedenen Epochen. Wir sehen uns in der Touristinfo einen großen Bildstadtplan auf Tonfliesen an,

eingerahmt von sehenswerten, gut zusammenpassenden Gebäuden aus verschiedenen Epochen. Wir sehen uns in der Touristinfo einen großen Bildstadtplan auf Tonfliesen an, an dem die Künstlerin Mechthilde Homberg mitgewirkt hat, die wir später besuchen werden. Im Foyer des tiefrot gestrichenen Rathauses hängen zwei Bilder ihres Mannes Konrad.

an dem die Künstlerin Mechthilde Homberg mitgewirkt hat, die wir später besuchen werden. Im Foyer des tiefrot gestrichenen Rathauses hängen zwei Bilder ihres Mannes Konrad. Nach Überquerung des Walls mit Resten der Stadtbefestigung erreichen wir Zweirad-Krüger, einen großen aufgeräumten Fahrradladen, der für uns Leihräder reserviert hat und solange unser Gepäck nimmt. Man merkt, hier sind Profis am Werk, die Räder sind gut und mustergültig in Schuss, beste Bremsen und Gangschaltung, aufgepumpt, leichtgängig. So schweben wir, soweit es die leicht wellige,

Nach Überquerung des Walls mit Resten der Stadtbefestigung erreichen wir Zweirad-Krüger, einen großen aufgeräumten Fahrradladen, der für uns Leihräder reserviert hat und solange unser Gepäck nimmt. Man merkt, hier sind Profis am Werk, die Räder sind gut und mustergültig in Schuss, beste Bremsen und Gangschaltung, aufgepumpt, leichtgängig. So schweben wir, soweit es die leicht wellige, etwas ansteigende Landschaft und der leichte Gegenwind zulassen, gen Südwesten vorbei an der Baustelle von Schröder’s Ostsee-Pipeline

etwas ansteigende Landschaft und der leichte Gegenwind zulassen, gen Südwesten vorbei an der Baustelle von Schröder’s Ostsee-Pipeline nach Klein-Zastrow,

nach Klein-Zastrow, einem 50-Häuser-Dorf. Dorthin schickt uns Brigitte Adler. Sie war mit Mechthilde Homberg in Heidelberg-Wieblingen in der Schule. Nach etwa einer Stunde Fahrt sind wir da, die Handy-Karte kennt sogar die Hausnummern im Dorf, so dass wir ohne Rückfrage hinfinden. Mechthilde und ihr Lebensgefährte Hans-Joachim begrüßen uns herzlich, als wir in den großen Garten

einem 50-Häuser-Dorf. Dorthin schickt uns Brigitte Adler. Sie war mit Mechthilde Homberg in Heidelberg-Wieblingen in der Schule. Nach etwa einer Stunde Fahrt sind wir da, die Handy-Karte kennt sogar die Hausnummern im Dorf, so dass wir ohne Rückfrage hinfinden. Mechthilde und ihr Lebensgefährte Hans-Joachim begrüßen uns herzlich, als wir in den großen Garten einbiegen, dazu einige der acht schlanken Katzen,

einbiegen, dazu einige der acht schlanken Katzen, die immer draußen oder im Schuppen leben. Das Haus bewohnt sie seit 1973, damals war sie mit ihrem Mann auf der Suche nach einem Atelier, in Greifswald war es zu klein. Sie hatten ein Anrecht auf eine Wohnung in Greifswald, das konnten sie tauschen gegen das Anwesen, deren Bewohner aus Altersgründen in die Stadt wollten. So haben sie ein kleines Gehöft

die immer draußen oder im Schuppen leben. Das Haus bewohnt sie seit 1973, damals war sie mit ihrem Mann auf der Suche nach einem Atelier, in Greifswald war es zu klein. Sie hatten ein Anrecht auf eine Wohnung in Greifswald, das konnten sie tauschen gegen das Anwesen, deren Bewohner aus Altersgründen in die Stadt wollten. So haben sie ein kleines Gehöft aus den 30er Jahren mit etwa 5000 qm Garten bezogen, das sie damals, soweit es ging, modernisiert haben; jetzt wird allerdings nichts mehr geändert, das bleibt für die Erbengemeinschaft, sie hat noch das Wohnrecht. Ihr Mann war Kunstprofessor in Greifswald, musste in die Partei und ist 1975 mit 50 Jahren gestorben, die Hintergründe sind unklar; massiver parteiinterner Stress könnte vorangegangen sein. Sie würde gern noch in die Stasi-Unterlagen Einsicht nehmen. Sie selbst ist 1951 aus Heidelberg nach Greifswald gekommen, nachdem ihre Mutter als Kinderärztin schon 1946 hierher gekommen war und 1977 mit 63 Jahren gestorben ist. Sie selbst hat als Kunsterzieherin gearbeitet und war und ist künstlerisch tätig, ihr Schwerpunkt liegt auf Zeichnungen, das Skizzenbuch ist immer dabei. 1976 bekam sie als Künstlerin eine Reisegenehmigung in den Westen, und zufällig fand damals ein Treffen der Wieblinger Schule statt, an dem sie teilnehmen konnte. Das hat den Kontakt mit Frau Adler wiederhergestellt und zu weiteren Freundschaften geführt, die nach der Wende intensiviert werden konnten.

aus den 30er Jahren mit etwa 5000 qm Garten bezogen, das sie damals, soweit es ging, modernisiert haben; jetzt wird allerdings nichts mehr geändert, das bleibt für die Erbengemeinschaft, sie hat noch das Wohnrecht. Ihr Mann war Kunstprofessor in Greifswald, musste in die Partei und ist 1975 mit 50 Jahren gestorben, die Hintergründe sind unklar; massiver parteiinterner Stress könnte vorangegangen sein. Sie würde gern noch in die Stasi-Unterlagen Einsicht nehmen. Sie selbst ist 1951 aus Heidelberg nach Greifswald gekommen, nachdem ihre Mutter als Kinderärztin schon 1946 hierher gekommen war und 1977 mit 63 Jahren gestorben ist. Sie selbst hat als Kunsterzieherin gearbeitet und war und ist künstlerisch tätig, ihr Schwerpunkt liegt auf Zeichnungen, das Skizzenbuch ist immer dabei. 1976 bekam sie als Künstlerin eine Reisegenehmigung in den Westen, und zufällig fand damals ein Treffen der Wieblinger Schule statt, an dem sie teilnehmen konnte. Das hat den Kontakt mit Frau Adler wiederhergestellt und zu weiteren Freundschaften geführt, die nach der Wende intensiviert werden konnten. Wir sehen uns einige Kunstwerke, Zeichnungsmappen und Kalender an, alle Achtung, auch die Werke ihres Lebenspartners.

Wir sehen uns einige Kunstwerke, Zeichnungsmappen und Kalender an, alle Achtung, auch die Werke ihres Lebenspartners. Ihr Sohn, der gerade auf den Bayreuther Festspielen Technik und Bühnenaufbau organisiert hat, kommt, und unerwartet auch ihre Tochter mit ihrem Mann, die gerade eine Skulptur aufgestellt haben und Polstermaterial zurückbringen. So gibt es eine große Runde im Garten

Ihr Sohn, der gerade auf den Bayreuther Festspielen Technik und Bühnenaufbau organisiert hat, kommt, und unerwartet auch ihre Tochter mit ihrem Mann, die gerade eine Skulptur aufgestellt haben und Polstermaterial zurückbringen. So gibt es eine große Runde im Garten mit kurzem, intensiven Erzählen, alle werden mit frisch gebackenem Brot, selbst angemachtem Käse und Tee

mit kurzem, intensiven Erzählen, alle werden mit frisch gebackenem Brot, selbst angemachtem Käse und Tee bewirtet, ich bekomme dazu Pommerschen Schichtkohl – Weißkohl gekocht mit angebratenen kleinen Hackfleischkugeln -, gut abgeschmeckt, echte Hausmannskost der Region, sehr lecker, im Restaurant nicht zu bekommen. Hier im Garten haben sie immer viel angebaut, das hat die Versorgung auch in schlechten Künstlerzeiten bestens gesichert. Heute gibt es noch Obst in Mengen, wir sehen volle Birn- ind Pfirsichbäume. Sie fühlen sich hier wohl und werden so lange wie möglich bleiben. Nach zweieinhalb Stunden verabschieden wir uns mit Mühe von diesem munteren Besuch, wir wollen ja noch nach Sassnitz. Auf der Rückfahrt herrscht etwas Rückenwind, Relikte aus DDR-Zeiten

bewirtet, ich bekomme dazu Pommerschen Schichtkohl – Weißkohl gekocht mit angebratenen kleinen Hackfleischkugeln -, gut abgeschmeckt, echte Hausmannskost der Region, sehr lecker, im Restaurant nicht zu bekommen. Hier im Garten haben sie immer viel angebaut, das hat die Versorgung auch in schlechten Künstlerzeiten bestens gesichert. Heute gibt es noch Obst in Mengen, wir sehen volle Birn- ind Pfirsichbäume. Sie fühlen sich hier wohl und werden so lange wie möglich bleiben. Nach zweieinhalb Stunden verabschieden wir uns mit Mühe von diesem munteren Besuch, wir wollen ja noch nach Sassnitz. Auf der Rückfahrt herrscht etwas Rückenwind, Relikte aus DDR-Zeiten und die Kirche in Dersekow

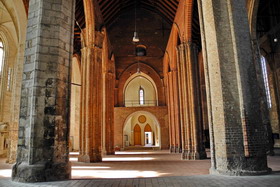

und die Kirche in Dersekow begleiten uns auf dem Weg, wir sind 15 Minuten schneller und können eine Runde durch Greifswald drehen, mit Blick auf die Kirchen

begleiten uns auf dem Weg, wir sind 15 Minuten schneller und können eine Runde durch Greifswald drehen, mit Blick auf die Kirchen und in den Dom, das Uni-Hauptgebäude und die alte Bibliothek – die Uni wurde 1456 gegründet und ist eine der ältesten der Welt –, nochmals bei anderem Licht

und in den Dom, das Uni-Hauptgebäude und die alte Bibliothek – die Uni wurde 1456 gegründet und ist eine der ältesten der Welt –, nochmals bei anderem Licht auf den Markt und weitere Straßen.

auf den Markt und weitere Straßen. Wir tauschen planmäßig Fahrräder gegen Gepäck und haben im Bahnhof noch Zeit zum Einkaufen, bevor der Zug nach Stralsund

Wir tauschen planmäßig Fahrräder gegen Gepäck und haben im Bahnhof noch Zeit zum Einkaufen, bevor der Zug nach Stralsund fährt, wo wir längst den Bioladen am Bahnhof kennen, dort gibt es ausgefallenere Getränke und Kuchen. Weiter

fährt, wo wir längst den Bioladen am Bahnhof kennen, dort gibt es ausgefallenere Getränke und Kuchen. Weiter gehts nach Sassnitz, in der Dämmerung ziehen wir durch die Hauptstraße zum Hotel. Der Ort liegt erhöht, der Kreidefelsen von Jasmund erhebt sich ab hier langsam, wir blicken öfter hinunter auf die Ostsee. Die Bebauung ist locker und sehr durchwachsen; neben dem schönen Kurhotel ragt ein Hotel-Plattenbau

gehts nach Sassnitz, in der Dämmerung ziehen wir durch die Hauptstraße zum Hotel. Der Ort liegt erhöht, der Kreidefelsen von Jasmund erhebt sich ab hier langsam, wir blicken öfter hinunter auf die Ostsee. Die Bebauung ist locker und sehr durchwachsen; neben dem schönen Kurhotel ragt ein Hotel-Plattenbau empor, zwischendurch verfallen DDR-Relikte, dazwischen zweigt neugebaut die Ladenzeile der Rügen-Galerie ab. Kurz vor unserem Hotel steigt die Straße zum Königsstuhl den Berg hoch, daneben die kleine evangelische Backsteinkirche. Die Hauptstraße vor dem Hotel ist matschige Baustelle mit Ampelregelung, hier wird alles neu verlegt und die Straße neu gestaltet, was auch für andere Stellen in der Stadt gilt. Die Rezeption hat schon zu, leider haben wir nicht den gewünschten Meerblick bekommen, höchstens scharf um die Ecke. Wir ziehen gleich weiter durch die kleine, verwinkelte Altstadt zur Seepromenade, die zurück zum alten Hafen führt. Hier liegen am Hang altehrwürdige Hotels wie der Fürstenhof in typischer weißer Bäderarchitektur mit Holzbalkonen. Zum Glück haben wir vorher in einen Reiseführer geschaut, das einzige erwähnte Restaurant ist “Gastmahl des Meeres”,

empor, zwischendurch verfallen DDR-Relikte, dazwischen zweigt neugebaut die Ladenzeile der Rügen-Galerie ab. Kurz vor unserem Hotel steigt die Straße zum Königsstuhl den Berg hoch, daneben die kleine evangelische Backsteinkirche. Die Hauptstraße vor dem Hotel ist matschige Baustelle mit Ampelregelung, hier wird alles neu verlegt und die Straße neu gestaltet, was auch für andere Stellen in der Stadt gilt. Die Rezeption hat schon zu, leider haben wir nicht den gewünschten Meerblick bekommen, höchstens scharf um die Ecke. Wir ziehen gleich weiter durch die kleine, verwinkelte Altstadt zur Seepromenade, die zurück zum alten Hafen führt. Hier liegen am Hang altehrwürdige Hotels wie der Fürstenhof in typischer weißer Bäderarchitektur mit Holzbalkonen. Zum Glück haben wir vorher in einen Reiseführer geschaut, das einzige erwähnte Restaurant ist “Gastmahl des Meeres”, dessen Speisekarte überzeugt und ist kaum teurer als üblich, bei den Gerichten, die wir wählen, sogar günstig. Ich nehme zielgerichtet Sprotten aus der Pfanne, da leuchten die Augen der Bedienung, offensichtlich wollen Touristen meistens Fischfilets. So bekomme ich einen Riesenteller mit knusprig gebratenen, leicht anpanierten Fischen – es dürften 30 sein – sie schmecken genial, dazu noch die Reste von Marlis, ich bin wieder mal pappsatt, und das von Fisch. Da kommt zur Verdauung der Treppenanstieg zum Hotel gerade recht. Den Rest des Abends brauchen wir zur Planung, irgendwie wollen wir morgen die Kreidefelsen sehen und nach Hiddensee weiterfahren. Also werden die Texte nicht ganz fertig, dieser findet seinen Abschluss auf der Fähre nach Hiddensee am nächsten Tag. Bei den weiteren Recherchen stelle ich fest, dass der Verkehrsbetrieb Greifswald-Land sogar passende Busse geboten hätte, die aber nicht in die Auskunft der Bahn eingepflegt sind.

dessen Speisekarte überzeugt und ist kaum teurer als üblich, bei den Gerichten, die wir wählen, sogar günstig. Ich nehme zielgerichtet Sprotten aus der Pfanne, da leuchten die Augen der Bedienung, offensichtlich wollen Touristen meistens Fischfilets. So bekomme ich einen Riesenteller mit knusprig gebratenen, leicht anpanierten Fischen – es dürften 30 sein – sie schmecken genial, dazu noch die Reste von Marlis, ich bin wieder mal pappsatt, und das von Fisch. Da kommt zur Verdauung der Treppenanstieg zum Hotel gerade recht. Den Rest des Abends brauchen wir zur Planung, irgendwie wollen wir morgen die Kreidefelsen sehen und nach Hiddensee weiterfahren. Also werden die Texte nicht ganz fertig, dieser findet seinen Abschluss auf der Fähre nach Hiddensee am nächsten Tag. Bei den weiteren Recherchen stelle ich fest, dass der Verkehrsbetrieb Greifswald-Land sogar passende Busse geboten hätte, die aber nicht in die Auskunft der Bahn eingepflegt sind.